Wer entscheidet eigentlich, was schön ist?

Wir benutzen die Worte „Kunst“ und „Kitsch“ oft erstaunlich selbstverständlich. Ein Blick genügt, ein Gefühl stellt sich ein, und das Urteil scheint klar. Das ist Kunst. Oder eben: Das ist Kitsch.

Aber sobald man mal einen Moment überlegt, fängt die Sicherheit langsam an, zu bröckeln. Denn was genau meinen wir eigentlich damit? Und warum sind wir uns manchmal so sicher in unserem Urteil?

Der Begriff „Kitsch“ taucht wohl ab dem späten 19. Jahrhundert im Münchner Kunsthandel auf. Gemeint waren damals Bilder und Objekte, die schnell herzustellen, leicht verkäuflich und „gefällig“ waren. Werke, die Emotionen direkt bedienten, ohne zu fordern oder zu irritieren. Vermutlich leitet sich das Wort vom englischen „to sketch“ oder vom süddeutschen „verkitschen“ ab: etwas billig machen, etwas verramschen. Von Anfang an war Kitsch kein neutraler Begriff. Er war ein Urteil. Und zwar eines, das Distanz schafft. … und wertet…

Ganz anders der Begriff „Kunst“. Sein Ursprung liegt im althochdeutschen „kunst“ und meint zunächst Können, Wissen, Fertigkeit. Kunst war lange Zeit nichts Geheimnisvolles oder Subjektives, sondern ein erlernbares Handwerk. Wer Kunst machte, beherrschte Regeln. Wer Kunst beurteilte, tat das auf der Grundlage von Maßstäben, die als allgemein gültig galten.

Damit sind wir dann auch schon bei der Frage nach Schönheit. Über Jahrhunderte hinweg galt sie als objektiv. Schönheit ließ sich messen, berechnen, lehren. Harmonie, Proportion und Maß bestimmten, was als gelungen galt. In den Kunstakademien wurden diese Ideale vermittelt und kontrolliert. Geschmack war keine private Angelegenheit, sondern ein kulturelles Regelwerk. Abweichungen galten als Fehler.

Ein zentrales Fundament dieses jahrhundertelangen Schönheitsverständnisses liegt in der Antike. Schönheit wurde dort nicht als Gefühl verstanden, sondern als Verhältnis. Proportion war entscheidend: das ausgewogene Verhältnis der Teile zueinander und zum Ganzen. Der menschliche Körper galt als Maß aller Dinge, nicht im individuellen Sinn, sondern als Idealform. Der griechische Bildhauer Polyklet formulierte mit seinem sogenannten Kanon ein Regelwerk für den „richtigen“ Körper. Länge der Gliedmaßen, Haltung, Gewichtsverlagerung… alles folgte mathematisch gedachten Verhältnissen. Schönheit war Ordnung, nicht Ausdruck. Diese Vorstellung prägte nicht nur die antike Skulptur, sondern wirkte über Jahrhunderte nach: in der Renaissance, in der Architektur, in der akademischen Malerei. Wer diesen Proportionen folgte, galt als meisterhaft. Wer davon abwich, riskierte Unverständnis. Damit wurde Schönheit zu etwas Messbarem.

Erst im 19. Jahrhundert beginnt dieses System sichtbar zu wanken. Künstler:ihnen stellen nicht nur neue Themen dar, sondern stellen die Regeln selbst infrage. Ein berühmtes Beispiel ist Édouard Manet. Als er 1863 sein Gemälde Olympia ausstellte, reagierte das Publikum empört. Dabei war die Nacktheit an sich ja Juni wirklich nichts Neues. Neu war aber die Haltung. Diese Frau war nicht idealisiert, nicht entrückt, nicht zeitlos, keine mythologische Gestalt in eigentlichen Sinne, keine entrückte Göttin. Sie blickte den Betrachtenden direkt an. Sie war präsent, selbstbewusst, fast schon unangenehm real. Das galt als unschön, als anstößig – eben als schlechte Kunst.

Was heute als Meilenstein der Moderne gilt, wurde damals als Provokation empfunden. Nicht, weil das Werk handwerklich misslungen war, sondern weil es nicht den Erwartungen entsprach. Es passte nicht zu den Sehgewohnheiten seiner Zeit.

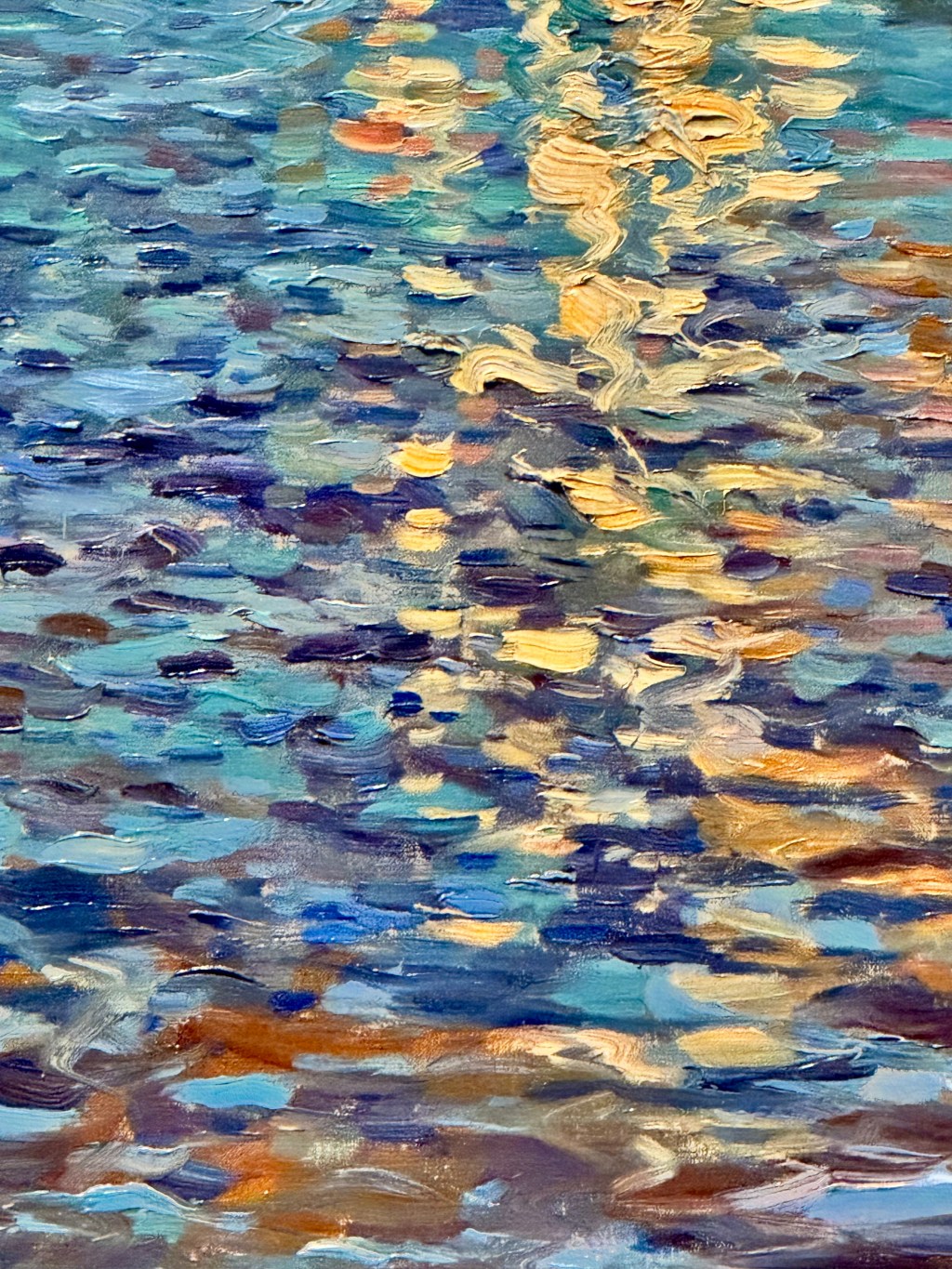

Ähnlich erging es den Impressionist:innen. Werke von Claude Monet oder seinen Kolleg:innen wurden als unfertig verspottet. Die sichtbaren Pinselstriche, das flirrende Licht, die offene Komposition widersprachen dem (immer noch herrschenden) akademischen Ideal. Der Vorwurf lautete sinngemäß: Das ist doch keine richtige Malerei. Heute stehen diese Bilder für einen neuen Blick auf Wahrnehmung, Atmosphäre und Zeit. Die Malerei hat sich nicht verändert. Unser Blick auf sie schon.

Dieses Muster begegnet uns immer wieder. Kunst, die neue Wege geht, wird häufig zunächst abgelehnt. Sie irritiert, stört, überfordert. Erst mit zeitlichem Abstand wird sie eingeordnet und akzeptiert. Kunstgeschichte ist deshalb auch eine Geschichte von Fehlurteilen. Von Werken, die zu früh kamen. Oder von Blicken, die (noch nicht) bereit waren.

Im 20. Jahrhundert verschärft sich diese Dynamik weiter. Als Marcel Duchamp ein Urinal zum Kunstwerk erklärte, war die Empörung riesig! Wie bitte schön konnte ein Alltagsgegenstand Kunst sein? Wo blieb das Können, das Handwerk, die Schönheit? Der Vorwurf des Kitsches oder gar der Veräppelung lag quasi aus der Hand. Und doch veränderte genau dieser Schritt unser Verständnis von Kunst grundlegend. Nicht mehr das Objekt allein war entscheidend, sondern die Idee, der Kontext, die Frage.

Damit rückt ein weiterer Aspekt in den Fokus: Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie braucht Rahmen, Einordnung, Erzählung. Museen, Kritiker:innen, Sammler:innen und der Kunstmarkt spielen eine zentrale Rolle dabei, was als Kunst anerkannt wird. Ein Gegenstand im Museum wird anders wahrgenommen als derselbe Gegenstand im Alltag. Kontext schafft Bedeutung.

Besonders deutlich wird das bei der Pop Art. Künstler:ihnen wie Andy Warhol griffen bewusst Motive der Massenkultur auf: Suppendosen, Filmstars, Werbebilder. Was vertraut, reproduzierbar und alltäglich war, wurde zum Kunstwerk. Für viele war das zunächst ein Affront. Wie konnte Werbung Kunst sein? Wie konnte Wiederholung kreativ sein? …heute hängen diese Werke in vielen Museen und erzielen hohe Preise bei Auktionen. Der Vorwurf des Kitsches hat sich in Anerkennung verwandelt.

Ein besonders anschauliches Beispiel dafür, wie Kitsch als ästhetisches Urteil funktioniert, findet sich im deutschen Heimatfilm der 1950er- und frühen 1960er-Jahre. Diese Filme zeigen eine Welt der klaren Ordnung: sanfte Landschaften, saubere Dörfer, moralische Eindeutigkeit, überschaubare Konflikte. Die Bilder sind harmonisch komponiert, die Farben warm, die Erzählungen vorhersehbar und genau darin liegt dann auch ihre Wirkung. Der Heimatfilm entstand in einer Zeit gesellschaftlicher Verunsicherung nach Krieg und Zerstörung. Er bot Orientierung, Trost und das Versprechen einer „heilen“ Welt. Was später oft als kitschig abgewertet wurde, war zunächst eine bewusste Bildsprache der Sehnsucht. Die starke Emotionalität, die klare Trennung von Gut und Böse, die Idealisierung von Natur und Gemeinschaft waren dann aber irgendwann überholt: zu einfach, zu glatt, zu wenig reflektiert. Aber auch hier zeigt sich: Das Urteil „Kitsch“ sagt weniger über die Bilder selbst als über den zeitlichen Abstand zu ihnen. Was einmal notwendig war, um Stabilität zu erzeugen, wirkt später sentimental. Der Heimatfilm macht damit sichtbar, wie eng Kitsch mit Erinnerung, Nostalgie und dem Wunsch nach emotionaler Sicherheit verbunden ist und wie sehr ästhetische Urteile vom historischen Kontext abhängen.

Auffällig ist, dass Kitsch oft dort entsteht, wo Kunst vielen Menschen zugänglich ist. Wo sie emotional eindeutig ist, wo sie Nähe zulässt. Der Vorwurf richtet sich dabei nicht nur gegen das Werk, sondern oft auch gegen sein Publikum. Geschmack wird zum Kennzeichen einer Gruppe: Wer Kunst „versteht“, grenzt sich ab. Dabei ist Emotionalität historisch gesehen keineswegs negativ. In vielen Epochen (beispielsweise im Barock oder in der Romantik) waren große Gefühle ausdrücklich erwünscht.

Was als kitschig gilt, ist also keine feste Eigenschaft eines Objekts. Es ist ein Urteil. Und dieses Urteil sagt viel über seine Zeit aus. Über das, was als zu nah, zu direkt oder zu wenig distanziert empfunden wird.

Vielleicht liegt genau da auch der Schlüssel. Nicht im Objekt selbst, sondern in unserem Blick. Unser Geschmack ist geprägt durch Bildung, Museen, Medien, kulturelle Hierarchien… Wir lernen früh, was als „gute“ Kunst gilt. Diese Prägungen wirken oft unbewusst weiter. Wenn wir etwas spontan als Kunst oder Kitsch bezeichnen, sprechen wir nicht nur über das Werk, sondern auch über unsere eigenen Erwartungen.

Vielleicht ist die spannendere Frage deshalb nicht: Ist das Kunst oder Kitsch?

Sondern: Warum möchte ich es so nennen?

Kunstgeschichte liefert darauf keine endgültigen Antworten (will sie auch nicht). Aber sie zeigt uns, wie wandelbar unser eigener Blick ist. Und dass Urteile über Schönheit immer auch Geschichten erzählen: über ihre Zeit und über uns selbst.

Hinterlasse einen Kommentar